経営の成果を「短期的な利益」で測る時代は終わりを迎えつつあります。

市場や投資家が重視するのは、企業がどれだけ長期的に価値を生み出せるかという点です。

この文脈において、近年は「価値創造経営」が重視されています。

今回は、価値創造経営のポイントと中小企業が着手すべき「第一歩」について解説します。

価値創造経営とは~経営の目的を「利益」から「価値」へ

価値創造経営とは、「長期的に持続可能な成長を実現し、社会から高い評価を得るための経営の枠組み」です。

企業価値は端的に言えば「現在の価値」と「将来の価値」の総和であり、現時点の業績や財務状況に加え、将来の「利益創出力」も加味されます。

収益性が一時的に低下したとしても、技術力やブランド力、人的資本などの無形資産が充実していれば、将来価値があると見なされて、企業の総合的な評価は大きく下がりません。

従来の経営では、売上や利益などの財務指標を中心に成果を測定してきました。しかし、現代は市場の変化が激しく、競争のルール自体が短期間で変わってしまいます。したがって、直近の財務的な数値だけを追う経営は限界を迎えているのです。

経営のゴールを「利益の最大化」から「企業価値の最大化」に転換しなければ、持続的な競争優位を築くことは困難です。

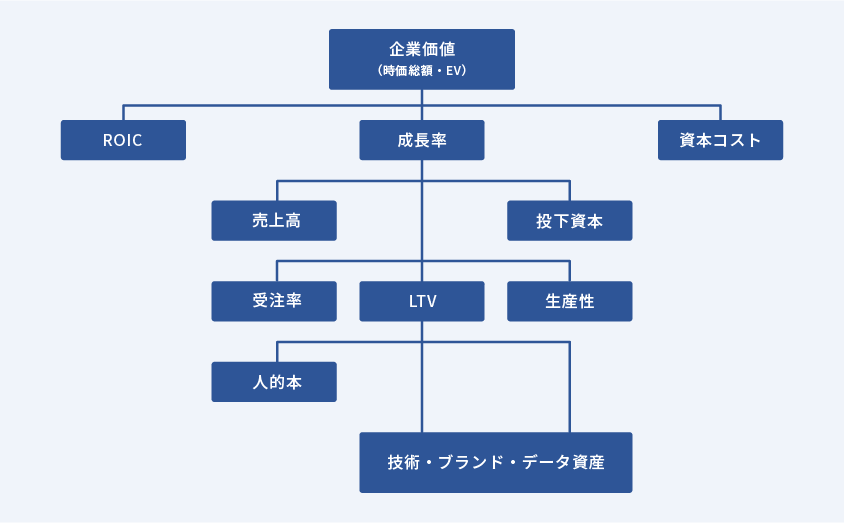

もっと具体的に「価値創造」をイメージしたい場合は、「価値創造ツリー」を描くと良いでしょう。このように、企業活動の全体を「価値にどうつながるか」という視点で構造化したものです。

価値創造ツリーは、企業価値(時価総額)を最上位に置き、その下にROIC(投下資本利益率)、成長率、資本コストなどの指標を配置します。さらに下位層には営業利益、売上、受注率、生産性、離職率、顧客維持率などの実務的なKPIを連鎖させます。

財務と無形資産をつなぐ「価値構造の連鎖」

価値創造経営では、財務データだけでは測定できない要素を重視します。端的に言えば、人的資本、ブランド力、顧客体験、技術開発力、データ資産、サプライチェーンといった「無形資産」ですね。

価値創造経営では、これら無形資産の関係を整理し、「どの要素を強化すれば最終的な企業価値が上がるか」を突き詰めていきます。

たとえば、人的資本への投資を分析するときには、「採用」「育成」「定着」「生産性」の各段階を数値化し、どの要素がROICに最も影響するかを明確にします。

価値創造経営の実践には、こうした「価値構造の連鎖」を正確に把握することが欠かせません。

価値構造の連鎖を把握するためのERP

では価値構造の連鎖を把握するためには何が必要なのでしょうか。その答えは、多くの企業が採用しているERP(基幹システム)にあります。ERPを活用することで、売上・コスト・投資・人的資源といったあらゆるデータを単一の仕組みで統合し、KPIの相関を正確に測定できます。

特にNetSuiteのようなクラウドERPは、事業別・製品別・顧客別といった多軸のデータ分析を前提として作られています。

一般的にERPは、「データは蓄積されるが、活用しにくい」と言われる仕組みでした。大量のデータを蓄積できても、データを加工し、分析し、「新たな価値」につなげる仕組みとしては評価されていなかったのです。

一方、近年のクラウドERPは、この弱点を補強して生まれ変わりつつあります。具体的には、クラウドERPの多くが、ERP単体の運用から「外部の先進的なツールと組み合わせて価値を生み出す」という方向性に代わってきています。

弊社が掲げる「見える化・わかる化・儲かる化」は、こうした新時代のERP運用を前提とした取り組みです。

価値創造経営が重視される背景

では、価値創造経営が重視される理由をもう少し掘り下げてみましょう。

「経営力の見られ方」が変わった

価値創造経営が注目される背景には、企業を取り巻く環境の構造的な変化があります。

東京証券取引所が2023年にPBR(株価純資産倍率)1倍割れ企業に改善要請を行ったことは、象徴的な出来事です。企業価値が市場で適正に評価されない要因を明示し、改善策を説明できなければ、投資家の信頼を得ることはできません。経営者の実力は、財務諸表の数値ではなく、企業価値の推移として可視化されるようになりました。

さらに、ESG投資や統合報告の普及により、企業には「経済的価値と社会的価値の両立」が求められています。環境対応、人的資本経営、サプライチェーンの透明性といった非財務的な要素が、企業の持続的成長を測るための指標として注目されています。

日本企業の課題は、こうした変化に対して経営管理の仕組みが追いついていない点です。中期経営計画や年度予算から逆算する従来型の手法は、バブル崩壊後のリスク回避型経営を前提に設計されています。一方で、リスク管理や予定調和の色が強すぎ、変化の早い現代には適応しにくいのです。

データドリブン経営へのシフト

もう一つの理由は「データドリブン経営」の浸透です。価値創造経営の定着には、定性的なビジョンだけでなく、データによる裏付けが欠かせません。

「企業が持つ本当の価値」を把握するには、投資対効果の測定が困難な無形資産を可視化し、財務データと結びつけて管理できる仕組みが必要です。

たとえば、人的資本投資がROICやPBRにどう影響するかを測定するには、採用数・離職率・生産性などのデータを統合し、統計的に分析する必要があります。

価値創造経営の第一歩は「ポイントの見極め」

価値創造経営は、最初の一歩を誤ると「理念倒れ」になりやすい傾向があります。

「企業価値を高める」という言葉は魅力的ですが、実際には取り組みが具体的にならず、方針だけが先行するケースが少なくありません。

価値創造経営の実践では、まずは成果が出やすいポイントを見極めることが出発点になります。

ERPの活用を前提に考える

価値創造経営の実践で役立つのは、ERPの活用です。

2000年代のERPブーム以降、企業は財務・会計・販売・在庫などの業務データを一元化し、管理精度を高めてきました。

そして2020年代に入り、AI・ビッグデータ・クラウドの発展によって、ERPのデータ活用が再び注目を集めています。

企業の中に眠る「レガシー資産」であるERPの運用データを、現代のテクノロジーと結びつけることが、価値創造経営の第一歩だからです。

ERPが持つ会計・購買・人事などのデータには、企業の活動履歴が蓄積されています。

これに生成AIを組み合わせることで、膨大なデータから改善余地の高い領域や投資効果の高い施策を抽出できるようになります。

特に、生成AIによるナラティブレポーティング(定量情報と定性文脈を組み合わせた報告)は、経営企画の新しい武器になるでしょう。

たとえば、AIがERP内の実績データを解析し、「売上原価率が改善しているが、その要因は在庫回転率の向上にある」といった説明文を自動生成することで、経営者は改善点を瞬時に把握できます。

成果を生み出す「ポイント」を特定する

中小企業の場合、リソースの制約もあり、すべての業務領域を同時に改善することは困難です。

したがって、最初に取り組むべきは「成果が最も出やすいポイントの特定」です。

売上拡大、コスト削減、生産性向上、在庫最適化など、経営課題ごとに価値創造ツリーを描き、影響度の大きい指標から優先的に改善を進めます。

ただし、ポイントを探す作業自体にもノウハウと労力が必要です。

PoC段階で「実現可能なテーマか」「必要なデータが揃っているか」「業務に落とし込めるか」を見極めることが欠かせません。

この見極めを支援する仕組みとして、近年ではERPのデータ基盤にAI・量子アニーリングを組み合わせるアプローチが注目されています。

量子アニーリングは、複雑な最適化問題を高速に解く技術であり、ERP内の膨大な制約条件をもとに、最も効果的な資源配分や工程順序を提示できます。

弊社が考える最終的なゴールは、ERP×AI×量子アニーリングをレバレッジとして、中小企業が現実的に実行できる価値創造経営を確立することです。

理念としての「価値創造」を、テクノロジーによって実装可能な経営に変える――その第一歩こそが、「成果を生み出すポイントの見極め」なのです。

「最適化」の効果がでやすいポイントに適用し「レバレッジ」を狙う

中小企業の価値創造経営で最も重要なことは「最適化によって効果が変わる領域」を選び、そこに集中投資することです。

言い換えれば、経営資源を「レバレッジが効くポイント」に絞り、少ない労力で大きな成果を生み出す設計が求められます。

成果が変わる「組み合わせ領域」に注目する

最適化の効果が出やすいのは、組み合わせの妙が結果を左右する領域です。

たとえば、広告予算配分、製品開発、在庫管理、購買戦略などが代表的ですね。

これらは単一の変数で成果が決まるわけではなく、複数の要素(チャネル、商品、時期、顧客層、コストなど)が複雑に絡み合います。

たとえば広告では、媒体や配信タイミングの組み合わせがROIを左右します。

製品開発では、調達可能な部品や材料、顧客ニーズ、コスト構造、リリース時期の最適な組み合わせが収益性を左右します。

また在庫管理では、季節要因や需要予測、仕入れロット、配送ルードなど組み合わせによって利益率が変動します。

このように、最適化の影響範囲が広いテーマほど、レバレッジの効きやすい投資対象になります。

一方で、これらの領域は変数が多く、従来のエクセルを用いた手動計算のような分析では限界があります。

「どの組み合わせが最も成果を高めるのか」を見つけるには、膨大な計算とシミュレーションが必要になるからです。

この課題を解決する手段として、ERPのデータ × 生成AIの分析・可視化 × 量子アニーリングの最適化計算という組み合わせが非常に有効です。

ERP×AI×量子アニーリングが生むレバレッジ効果

ERPは、企業の財務・販売・在庫・購買・人事といった基幹データを一元的に保持しています。

これらのデータは、価値創造経営における「事実の土台」です。

生成AIを重ねることで、ERP内のデータから傾向や要因を自然言語で解釈し、経営層や現場が理解しやすい形で洞察を得ることが可能になります。

たとえば、AIが「A商品群は利益率が高いが、広告費の配分が過小である」といった示唆を自動で抽出し、意思決定を後押しします。

さらに、量子アニーリングを組み合わせることで、AIが発見した改善要素を最適な組み合わせとして計算することができます。

量子アニーリングは、量子コンピューティングの1形態であり、「組み合わせ最適化」に特化しています。

複数の制約条件(コスト上限、人員数、納期、リスク許容度など)の中から、最も高い成果を生み出す選択肢を高速で導き出せる点が特徴です。

うまく活用できれば、ERPのデータをもとにAIが課題を可視化し、量子アニーリングが最適な解を提示するという「データから意思決定までの自動化」が実現します。

リソースに制約がある企業ほど、「限られた資源をどこに投下すべきか」という意思決定の重要性は高くなります。

ERP×AI×量子アニーリングの組み合わせは、その判断を定量的に裏づけ、価値創造経営のスピードと確度を同時に高めます。

つまり、価値創造経営における「最適化」とは、単なる業務改善ではなく、限られた経営資源で最大の成果を引き出すための経営戦略そのものです。

レバレッジの効く領域を見極め、そこにテクノロジーを集中させることが、企業価値を押し上げる最短ルートとなります。

まとめ

今回は、価値創造経営の概要と注力すべきポイント、さらに現実的な施策の第一歩として「最適化への注力」を紹介しました。弊社では、NetSuite導入・運用のノウハウをもとに、量子アニーリングによる経営最適化のサービスを提供しています。

価値創造経営の第一歩として、ERPとAI、量子アニーリングの導入にご興味があれば、是非お気軽にご連絡ください。